Elogio a la contradicción: el liberalismo alberdiano que obsesiona a Javier Milei.

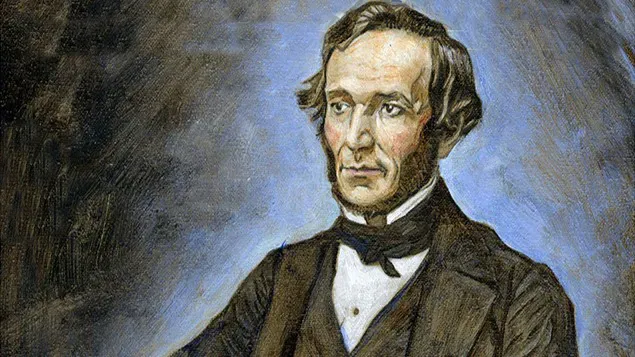

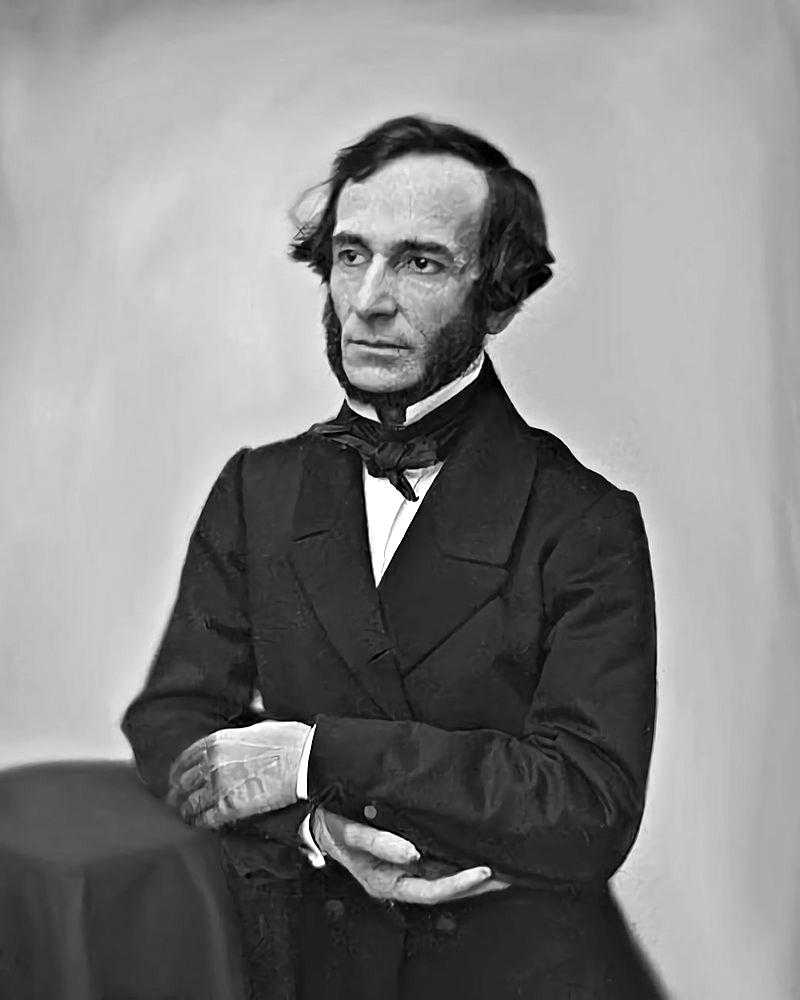

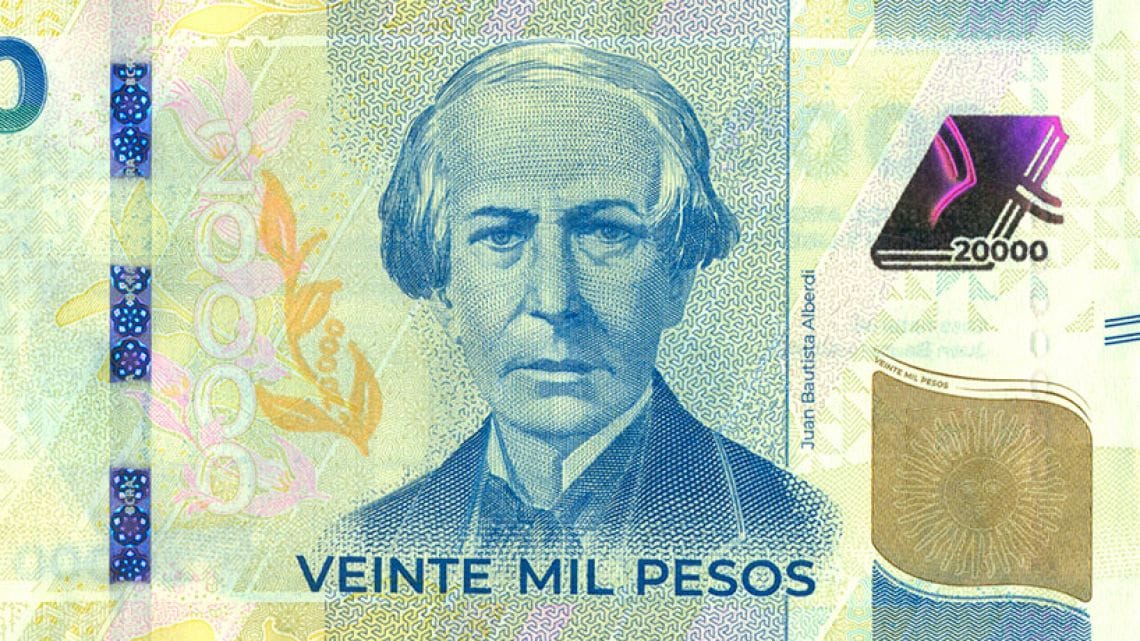

Juan Bautista Alberdi (1810-1884) ofició indudablemente un antes y un después en la historia política argentina: supo proyectar un modelo político-institucional para nuestro país. Nada más, ni nada menos que la Constitución Nacional ve su génesis gracias a la prosa alberdiana. En un ejercicio contrafactual, pese a lo problemático que resulta, puede afirmarse que difícilmente el Estado argentino se hubiera consolidado hacia 1880 sin la injerencia de Alberdi. No fue el único, por supuesto; pero fue una piedra angular, y habría de pasar mucho tiempo hasta que la historia le reconociera semejante posición. Sin embargo, como sostiene Victoria Baratta en su biografía, Alberdi es el prócer sin feriado. Alberdi no es un héroe nacional, dice con acierto, porque nunca tomó las armas. Al lado de San Martín o Belgrano, la figura de Alberdi queda opacada, olvidada. Con algo de justicia se recuerda su nacimiento el Día del Abogado, el 29 de agosto. No solo eso, además es quien le recuerda al historiador que las ideas van y vienen, que nunca son estáticas y siempre sufren alteraciones por parte de quien las recibe; Alberdi es el hombre que nos recuerda que es lícito cambiar de opinión, y que no está mal tener contradicciones. Es la persona que no perteneció al pabellón de grandes hombres de nuestra historia, pero que dedicó su vida entera a idear un pensamiento nacional. Es a quien la historia le tenía reservado un lugar privilegiado, quizá con el costo de ser vilipendiado en vida y obligado a exiliarse de su amada tierra natal. Alberdi es, pues, un personaje cuanto menos interesante y llamativo para los tiempos que corren.

Recuperar personas e ideas del pasado implica asumir importantes riesgos para quien se dedica a la historia académica: el más evidente de ellos es cometer anacronismos, verdadero pecado dentro del gremio de historiadores profesionales (del cual nadie está cubierto). La lógica de la academia conduce a privilegiar perspectivas contextualizadas, que recuperen el carácter contingente de los acontecimientos, esto es, que no los den por supuestos como si “inevitablemente fueran a ocurrir”.

Habiendo hecho esta aclaración, vale la pena retomar el legado de Alberdi para analizar la revalorización que tuvo a partir de la llegada de Milei al gobierno. En este sentido, es importante reconocer que esta resignificación obedece a la narrativa que el gobierno desea construir respecto de un pasado “glorioso” que añora, cuyo final se situaría en 1916. El quid de la cuestión es que hay una tensión, una suerte de brecha insalvable entre la historia como ciencia y el uso político que se le da a la historia. Lo que me interesa subrayar es que la lógica académica y la lógica política operan de formas marcadamente distintas, con medios y fines que no coinciden. Respecto a esto último recomiendo revisar la nota que el diario Clarín le hizo a la historiadora Camila Perochena a propósito de su polémica con el Presidente de la Nación, y el artículo del gran Carlos Segura en la revista Seúl, titulado “Argentina impotencia”.

No me interesa juzgar si el hecho de que el gobierno construya determinada relación con el pasado es acertado o no. Es evidente que en nada tiene que ver con la historia académica. En cambio, lo que sí me gustaría aportar en las líneas que quedan es una breve reflexión sobre los olvidos, conscientes o inconscientes, en la defensa del liberalismo alberdiano que tanto obsesiona a Javier Milei.

¿Qué es lo que nos preocupa? La apropiación e inserción de Alberdi en la narrativa libertaria desconociendo la complejidad de su figura. Y con complejidad me refiero a las dudas, a las contradicciones, al cambio de posiciones que tuvo a lo largo de su vida. Si hay algo que precisamente no le conviene mostrar al gobierno, y por ende es dejado de lado en su relato, es la figura de alguien que no pensó siempre igual. De alguien que abrazó y justificó, quizá por momentos aprovechando la coyuntura política, el cambiar de postura. Alberdi es el claro ejemplo de que el pensar es un asunto humano, y como tal, inevitablemente implica la autocrítica, o aún más, la contradicción. Ver en la contradicción un mal es perder de vista el cambio, el dinamismo del pensamiento, lo que repito, lo vuelve más complejo. Por tanto, pretendo ahondar en su pensamiento para evidenciar por qué se diferencia en muchos sentidos de lo que Milei piensa sobre el Estado y sus funciones, y por qué creo que debe recuperarse su figura en la actualidad como ejemplo de espíritu crítico.

Si uno cree encontrar en Alberdi solamente el paladín de la libertad que Milei enarbola, está equivocado. El motivo más evidente para sostener esto reside en que Alberdi abrazó una concepción de la libertad radicalmente diferente a la de nuestro presidente, que se declara “liberal-libertario”.

Por ello, quizá convenga recuperar sucintamente el contexto en el que nuestro personaje desarrolló su trayectoria vital. Alberdi y la Revolución de Mayo nacieron juntos, en 1810, lo que no es un dato menor. Al igual que Domingo Faustino Sarmiento, Alberdi nació en los márgenes, no en San Juan sino en la periférica Tucumán; pero a diferencia de aquel, tuvo mejor suerte porque su madre Josefa provenía de la alta sociedad local. No así su padre que era un inmigrante español dedicado al comercio. En ese escenario, a los trece años ganó una de las becas que el gobierno de Bernardino Rivadavia ofrecía a jóvenes del interior para estudiar en el Colegio de Ciencias Morales. Lo que considero crucial señalar es que Alberdi perteneció a una generación de jóvenes criados al calor de la Revolución; de niños que vivieron su infancia en un contexto plagado de guerras internas, adolescentes que convivieron con la disgregación del territorio en partes autónomas. Ya con veintisiete años, junto a él, otros jóvenes nucleados alrededor del Salón Literario de Marcos Sastre conformaron lo que luego dio en llamarse Generación del ’37: Miguel Cané -compañero del Colegio-, Juan María Gutiérrez y Esteban Echeverría serían figuras clave que, a pesar de sus disidencias, lo acompañarían en el porvenir incierto que suponía el rosismo. Victoria Baratta señala lo siguiente respecto a la naturaleza de aquellos románticos del Río de la Plata:

Alberdi quería conjugar las ideas liberales, de la razón, de la ilustración, de la Revolución de Mayo, con la particularidad del medio local. Pretendía conciliar. Lograr parte de lo que los unitarios no habían podido hacer cuando gobernaron por no aceptar las características del suelo que habitaban (ibid., 43).

Quizá lo más destacable sea su predisposición a conciliar, a buscar puntos de acuerdo, aspecto que no era compartido por todos sus pares. Ello lo llevó a ser criticado por acercarse a Juan Manuel de Rosas. Puede decirse que es con Rosas con quien aparece la primera gran tensión de su vida, que trae a Alberdi impugnaciones por tratar con el “tirano”. ¿Cómo es posible que siendo miembro de un grupo cuyo fundamento era la libertad de prensa, la difusión de ideas republicanas, se mantuviera cercano a Rosas? Este Alberdi es el del famoso Fragmento preliminar al estudio del derecho, publicado en 1837. Su postura es entendible si se considera que todavía no había llegado la etapa más sanguinaria y persecutora del rosismo, cuyo clímax se sitúa a partir del ’40. Allí muestra palabras de aprecio y justifica como legítimo el gobierno del estanciero:

El Sr. Rosas, considerado filosóficamente, no es un déspota que duerme sobre bayonetas mercenarias. Es un representante que descansa sobre la buena fe, sobre el corazón del pueblo. Y por pueblo no entendemos aquí la clase pensadora, la clase propietaria únicamente, sino también la universalidad, la mayoría, la multitud, la plebe. Lo comprendemos como Aristóteles, como Montesquieu, como Rousseau, como Volney, como Moisés y Jesucristo. Así, si el despotismo pudiese tener lugar entre nosotros, no sería el despotismo de un hombre, sino el despotismo de un pueblo: sería la libertad déspota de sí misma; sería la libertad esclava de la libertad. Pero nadie se esclaviza por designio, sino por error. En tal caso, ilustrar la libertad, moralizar la libertad, sería emancipar la libertad (Alberdi en Baratta, 29).

Lo despótico surgiría no ya a partir de los defectos del rosismo, sino del propio pueblo que, por no haber alcanzado la inteligencia, no se comporta de forma civilizada. De lo que se trataba pues era crear una “conciencia nacional”, solamente alcanzable mediante el “parto lento de la civilización” (47). La soberanía por sí sola no alcanzaba, debía estar acompañada de la razón. Estas fórmulas no brotaron espontáneamente de su cabeza, sino que son el fruto de un diálogo productivo con lecturas circulantes de la época. En este sentido, Alberdi se nutrió vorazmente del pensamiento ilustrado y romántico de raíces europeas. En un primer momento, abrazó una concepción historicista de la historia, según la cual las leyes universales emanadas de la razón deberían adaptarse a lo específico del medio local. Con ello pretendió distanciarse del iluminismo encarnado en el unitarismo rivadaviano. El interrogante que emerge, pues, es en torno a cuál sería el legado propio, que sirviera como sustrato compartido a los habitantes, dado que nuestro país no tenía historia: acababa de nacer y había que construir la Nación borrando el pasado hispánico.[1] No quedaba más remedio que hallar en la Francia decimonónica la guía para la conformación de una “filosofía nacional”.

Algunos autores han señalado la incongruencia que supone la conformación de un pensamiento nacional por parte de alguien como Alberdi, que exhibió gustosamente su preferencia por autores franceses. El historiador Alejandro Herrero ha documentado de forma notable la recepción, selección e interpretación que Alberdi hizo del pensamiento político francés. Lo llamativo es que, a diferencia de lo que ha sostenido José Pablo Feinmann, quien ha visto en el tucumano una mera copia o reflejo de lo que acontecía en Europa, Herrero en cambio enfatiza la independencia y libertad que se toma para elaborar una teoría política nacional. Recordemos por ejemplo que es con la Generación del ’37 que puede empezar a hablarse de una literatura nacional. Ahora bien, de sus esfuerzos por formular un cuerpo doctrinario argentino quisiera remarcar algunos núcleos. Quizás el más relevante sea el referido a la tensión entre libertad y orden. Herrero comenta que el Alberdi de fines de la década del ’30 adhirió a la idea de una “república democrática”, en la que se combinarían armoniosamente la libertad y la igualdad. En este sentido, difícilmente pueda asociárselo al liberalismo clásico, puesto que además de propugnar por una economía planificada, también consideraba que el Poder Ejecutivo debía ser fuerte, “cuasi-monárquico”. La tensión es llamativa porque conjuga la necesidad de estabilidad, tan valorada del rosismo, con la protección de la autonomía individual, en principio antitéticas. Para ese entonces además se oponía a una “soberanía de la razón” en favor de la soberanía popular, pero sin que ello implique universalidad absoluta en el voto.

José Pablo Feinmann tiene una mirada muy crítica de Alberdi y de lo que supuso para el desarrollo posterior argentino

En los años ’40, empero, ocurre un viraje notorio a partir del reconocimiento de Alberdi de que lo característico de la nación moderna no era ya la conciencia nacional, sino la economía. Este es por supuesto el liberal que tanto cita Milei, el Alberdi de las Bases, el Alberdi lector de Smith. El que afirmó que “donde están los bienes, está la patria”. El exiliado que ya no podía sino criticar a Rosas, a quien antes había legitimado. Es en su exilio en Chile donde sus preocupaciones cambian: lo importante de esta etapa es que para él valía más poder construir una “república posible” que una “república verdadera”, situada como horizonte de largo plazo. Bajo la primera, las exigencias políticas (desde el voto, hasta la libertad de prensa o la educación pública) deberían subordinarse a los imperativos económicos. La lógica que guía su razonamiento es que las pasiones de las masas, exacerbadas por las formas de participación política mencionadas, conducen al desorden y a la anarquía. Libertad civil irrestricta, no así la política. Según este Alberdi, no es que la población debiera permanecer analfabeta e “incivilizada”, como temía Sarmiento, sino que su respuesta a ese problema era radicalmente diferente a la de este. La clave estaría en el trasplante de inmigrantes europeos (una suerte de “injerto”), que al estar formados en la cultura del trabajo manual podrían transmitir sus habilidades a la población local.

Necesitamos cambiar nuestras gentes incapaces de libertad por otras gentes hábiles para ella, sin abdicar el tipo de nuestra raza original, y mucho menos el señorío del país (Alberdi en Baratta, 99).

Se trataba de una educación por las cosas, como afirma Herrero, a partir de la cual se encendería la pasión por el enriquecimiento personal y de la Nación. Este énfasis en el conocimiento práctico, del “hombre común”, en contraposición al saber letrado exclusivo de las elites, sería uno de los núcleos de su pensamiento liberal. El precepto del laissez faire se conjugó además, en la Constitución del ’53, con la fórmula federal tan añorada por Alberdi.

Si hay algo cierto entonces es que el liberalismo era un de lenguaje compartido en la época. Ahora, que se asumieran liberales no implica ni que todos los miembros de la Generación del ’37 pensaran igual, ni que defendieran el mismo tipo de libertad que Milei sostiene. Alberdi defendió un liberalismo ecléctico, como sostiene Eduardo Zimmermann; nunca fue un “purista” de la forma que debía adoptar su proyecto político.[2] Como ya he señalado, la combinación de diversas lecturas francesas (Saint-Simon, Tocqueville, Guizot) es lo que lo convirtió en un personaje tan maleable como para ser reivindicado por muchas tradiciones. En efecto, resulta difícil afirmar que haya permanecido inamovible en sus ideas liberales a lo largo de su vida. Lo que primó en su pensamiento fue la diversidad, la heterogeneidad. Pero aun así si aceptamos el rótulo reduccionista de “liberal” (que como todo rótulo oculta tanto como muestra), debe advertirse que el Estado cumple un papel central, puesto que de lo que se trataba era constituirlo. Y no era precisamente el “Estado gendarme” elaborado por Nozick y que tanto agrada al presidente; no fue el universo teórico del libertarismo el que inspiró a nuestros “padres fundadores”. Más bien, se pensaba en un Estado activo, que oficiara como regulador proveyendo el marco institucional en el cual los individuos se desarrollarían. Aún más, Alberdi defendió un Estado federal, inclusive cuando eso lo llevó a enemistarse con el caudillo liberal más importante de ese entonces, Bartolomé Mitre. Por tanto, quizá pueda decirse que con la federalización de Buenos Aires en 1880 se haya llegado, con sus imperfecciones, a la realización parcial del Alberdi post-’53. Anhelo que consistió en proyectar instituciones duraderas capaces de superar la guerra civil, aunque ello conduzca a subordinar su ideal de libertad al de la Nación.

Cuando Milei se refiere al tucumano, entonces, lo hace desde la posición que él desea construir respecto de un pasado que vanagloria y al cual el presente argentino debería asemejarse. Su narrativa obedece más a cuestiones políticas (en qué tradición histórica desea que se ubique su gobierno) que a una interpretación historiográfica rigurosa. El problema a mi parecer no es que construya una narrativa, sino en el hecho de que dicho ejercicio omite la complejidad que tuvieron personas pasadas. Un relato idealizado es mucho más sencillo de sostener que uno matizado, que uno donde predominen los “depende”. No voy a negar que es difícil hablar sobre el pasado “con el diario del lunes”, pero es importante reconocer que ese sesgo presentista debería poder ser tenido bajo control. Si hay algo que puede aportar la investigación histórica es que Alberdi fue un hombre de principios, ciertamente, pero que en su pensamiento puede verse mucho más que el “liberal del ’53”.

Es cierto que en este ensayo solo trabajé la tensión que se da entre romanticismo/historicismo e iluminismo, y su tan reconocido giro respecto de Rosas. La tensión entre abrazar la libertad y desear a la vez el orden. Pero vale la pena mencionar que Victoria Baratta en su libro recupera otros nudos críticos: el Alberdi pro-Francia que confabuló una invasión contra su patria dominada por el “tirano”, con su última etapa pacifista; el Alberdi que en sus escritos íntimos se pronunció en contra de prejuicios racistas y defendió el mérito y la virtud, con el Alberdi que luego defendió múltiples restricciones para un “pueblo” ignorante e incapacitado (momentáneamente) de participar en la cosa pública; el Alberdi defensor del Paraguay en la Guerra de la Triple Alianza que convivió con su amistad y cariño por Francisco Solano López; el Alberdi pro-Estados Unidos que convivió con su anti-expansionismo. Unitario o federal, liberal o conservador, Alberdi fue muchas cosas a la vez.

Lo maravilloso de su figura es que casi cualquier persona puede encontrar rasgos o ideas con las que está de acuerdo, lo que conduce inmediatamente a la siguiente pregunta: ¿cuál de todos los Alberdi es el verdadero, cuál de ellos refleja su verdadera esencia? Y quizás la respuesta sea que es la conjunción de todos ellos, inclusive si eso implica asumir que por momentos se contradijo, que cambió de pensamiento. Por supuesto que pueden rastrearse ciertas constantes, líneas invariantes en las que no cambió demasiado; pero no puede asumirse sin más que haya sido monolítico, que no haya tenido evidentes vaivenes.

En conclusión, a lo largo del ensayo mis propósitos han sido dos: por un lado, reivindicar a Juan Bautista Alberdi como figura de cambio, como reliquia que evidencia que las ideas son dinámicas. Que no se está condenado a pensar siempre igual, y que parte de un ejercicio cívico crítico consiste en ser permisivo con el cambio de pensamiento. Por el otro, mostrar por qué considero que la apelación que Milei hace de Alberdi es parcial e ignora la complejidad de su figura; complejidad que viene, como ya he dicho, en gran parte dada por sus contradicciones, sus dudas, sus tensiones. Alberdi no fue uno solo. Como toda persona, tuvo sus aristas no resueltas.

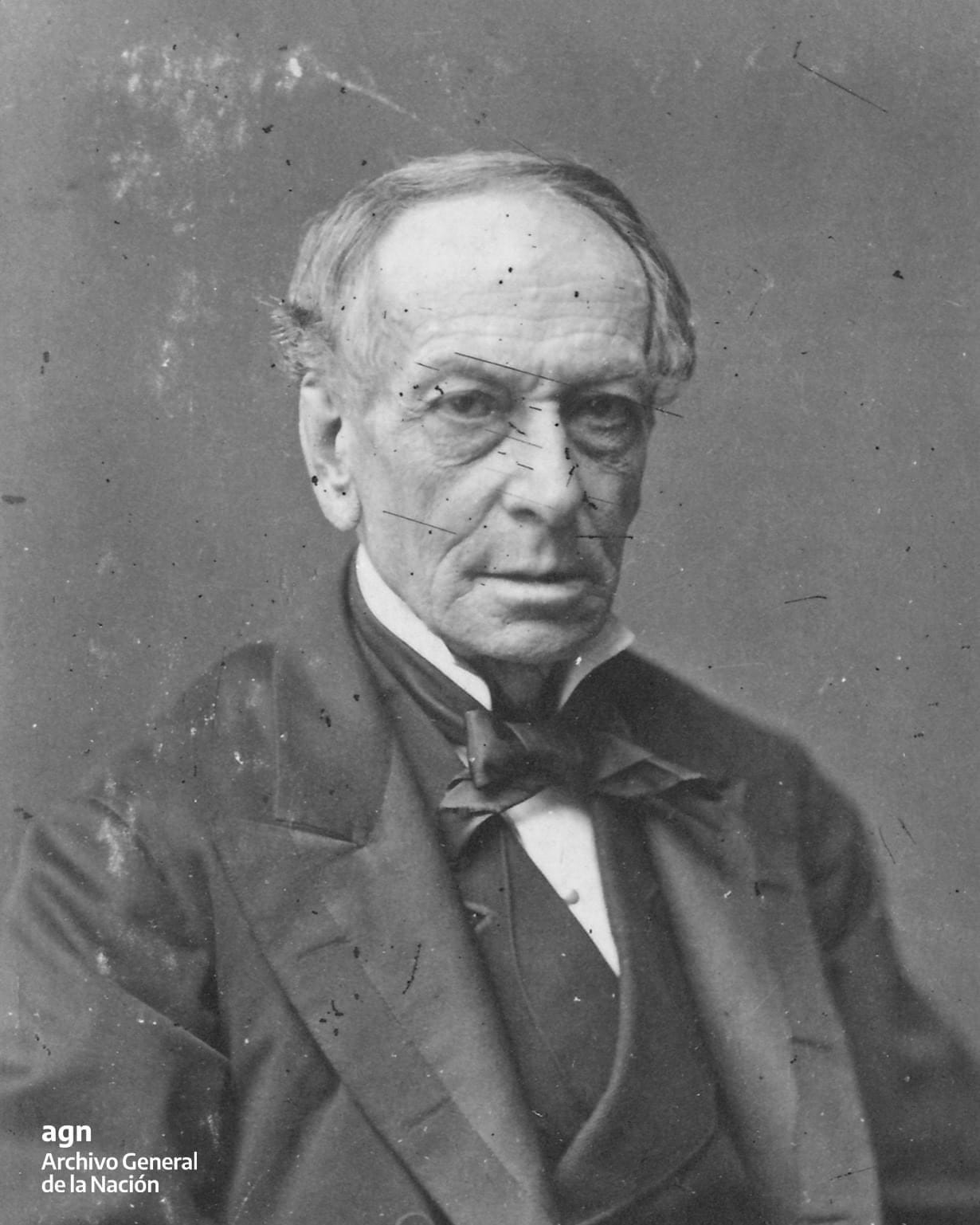

1. Cenotafio (tumba vacía) en homenaje a Alberdi ubicado en el Cementerio de la Recoleta. Sus restos descansan en Tucumán, pero falleció en 1884 en París. 2. Alberdi en su vejez (la foto aparece en 1910 pero probablemente sea de fines de la década del '70). Fue elegido diputado nacional en 1878, aunque estaba muy enfermo y desgastado para sesionar. 3. Biografía publicada por Victoria Baratta que me ha sido de gran utilidad para este ensayo

Primer episodio de la serie "Ustedes no habían nacido" en el que Camila Perochena y Juan Manuel Romero exploran la vida y obra de Alberdi y Sarmiento

Bibliografía consultada:

- Baratta, María Victoria. Alberdi. Buenos Aires: Crítica, 2024.

- Herrero, Alejandro. "Juan Bautista Alberdi y las ideas políticas francesas: en busca de un proyecto alternativo al orden rosista (1835-1852)". Utopía y praxis latinoamericana, Vol. 15, no. 48 (2010): 75-85. http://hdl.handle.net/11336/53536

- Jozami, Eduardo. “Querellas historiográficas en torno a Juan Bautista Alberdi". En Juan Bautista Alberdi y la independencia argentina. La fuerza del pensamiento y de la escritura, Ed. Diana Quattrocchi-Woisson, 215-228. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2012.

- Zimmermann, Eduardo. "Liberalismo y conservadurismo en el pensamiento de Alberdi". En Juan Bautista Alberdi y la independencia argentina. La fuerza del pensamiento y de la escritura, Ed. Diana Quattrocchi-Woisson, 241-260. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2012.

[1] Eduardo Jozami, “Querellas historiográficas en torno a Juan Bautista Alberdi”, en Juan Bautista Alberdi y la independencia argentina. La fuerza del pensamiento y de la escritura, Ed. Diana Quattrocchi-Woisson (Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes), 221-223.

[2] Eduardo Zimmermann, “Liberalismo y conservadurismo en el pensamiento de Alberdi”, en Juan Bautista Alberdi y la independencia argentina. La fuerza del pensamiento y de la escritura, Ed. Diana Quattrocchi-Woisson (Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes), 241-242.